Dans ce document, nous n’aborderons pas la partie environnement de la problématique du gaz, et des énergie fossiles. Nous n’approcherons que la partie intérêt du stockage.

En 2009, les Landes stockaient 20% des 26% de la consommation de gaz annuelle française. Rappelons que la France possède le deuxième volume de stockage européen, et le plus gros stockage relatif Stockage/Consommation.

La consommation devrait baisser au delà de 2025 – 2030.

Pour Que Choisir, le prix du gaz payé par le particulier est ventilé comme suit :

- Coût de stockage 7% environ.

- Acheminement et la commercialisation du lieu de production chez le particulier environ 43%.

- Le gaz lui même représente 50%.

Le principal opérateur de stockage est la société Storengy filiale de GDFSUEZ. Il stocke 80% du gaz Français en 2009.

Le deuxième opérateur, avec 20% du stockage en 2009, est le groupe Total au travers de sa filiale TIGF. TIGF possède la totalité des stockages landais de Lussagnet et d’Izaute (àcheval sur les Landes et le Gers) – ( Plaquette Total). Ce sont des stockages en nappe aquifère. La totalité du stockage de TIGF est sur ces deux sites. La pression de stockage est au maximum de 7MPa (70bars).

En 2009, il a été décidé d’accroître la capacité de stockage de Lussagnet de 100 millions de m3 utiles par an pour faire passer ce site de 2,4 à 3,5 milliards de m3. En 2011, TIGF stocke 23% du stockage français. TIGF pense passer à 25% en 2020. Une extension d’Izaute est possible jusqu’à 10 milliards de m3, au lieu des 3 milliards actuels. Cette extension est sans objet, car TIGF estime que le besoin n’existe pas.

Un autre site est possible en site déplété. Un site déplété est un ancien site d’extraction de pétrole ou de gaz « vide ». On y réinjecte le gaz à stocker. La transformation de Pécorade en site de stockage est reporté sine die. La raison invoquée par Total est encore une fois l’absence de besoin.

Les stockages de gaz landais de Total nécessitent des installations de désulfuration, à cause des soufres présents dans notre sous sol.

Un argument est souvent avancé concernant les débits de soutirage. EDF indique que le débit de soutirage est plus élevé en cavité saline qu’en aquifère. Mais EDF oublie de donner les capacités de son projet. Or nous savons qu’Izaute et Lussagnet permettent un soutirage de 36 Mm3/jour. De même Total indique qu’il faut environ 20 jours pour extraire 60% de la capacité (volume utile) d’une cavité saline, alors qu’il faut 60 à 120 jours pour extraire les 47% utiles des aquifères et des déplétés (72 jours à Lussagnet et Izaute). Mais les volumes de stockages utiles (soutirage) peuvent aller de 1 à 10 entre la cavité saline et l’aquifère. Sur cette base, un simple calcul permet de voir que les débits de soutirages moyens journaliers sont équivalents. La manipulation vient du fait que les débits par puits sont différents. Cela est vraisemblablement dû en partie à la différence des pressions de stockage. En cavité saline, le stockage varie entre 6 MPa (60 bars) pression minimum pour éviter l’effondrement de la cavité, et 20 MPa (200 bars), pression maximum autorisée. A Lussagnet et Izaute, la pression maximale est de 7,6 et 7,2 MPa (76 et 72 bars). L’eau jouant le rôle de tampon repoussoir. Actuellement, à Lussagnet et Izaute, on augmente le nombre de puits, on augmente le diamètre des anciens puits pour accroître le débit. A Pouillon, il y aurait, si le projet se fait, 3 à 4 puits pour 12 cavités maximum. A Izaute et Lussagnet, il en existe actuellement 28 pour le contrôle et 25 pour le soutirage et l’injection. Par ailleurs, à quoi peut servir un déstockage rapide dans les Landes, alors que les besoins en gaz électriques sont très loin, et plus proches d’autres lieux de stockage? Le mystère demeure entier ici aussi.

Il semble que nous soyons actuellement en surcapacité. En 2011, TIGF aurait eu beaucoup de mal à négocier son stock, et Storengy n’en aurait écoulé que 80%.

Un document intéressant provient de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat. Il

indique : « … Les investissements dans les infrastructures gazières présentent par nature un niveau de risque élevé , ces investissements étant sur le long terme, à forte intensité capitalistique et comportant des risques techniques importants . L’organisation libéralisée du secteur gazier a par ailleurs profondément modifié l’activité des gestionnaires d’infrastructures, qui doivent en outre supporter de nouveaux risques. Les premiers sont de nature commerciale. L’ouverture à la concurrence des marchés européens et leur intégration signifient la sortie d’une situation de monopole où les développements d’infrastructures étaient davantage le fruit de l’histoire des négociations des contrats d’approvisionnement de long terme menées par des groupes intégrés auprès des producteurs. La séparation des activités d’infrastructure et de fourniture contribue ainsi à réduire la visibilité des acteurs, qui plus est dans un marché gazier en forte mutation. De nombreuses incertitudes portent aujourd’hui sur les attentes des expéditeurs et des fournisseurs quant au développement des infrastructures gazières, du niveau important de risques techniques qu’ils comportent…« .(source: Direction Générale de l’énergie et du climat PIP 2009 2020)

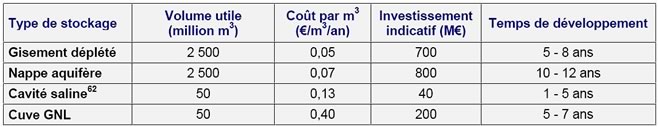

Dans un rapport du ministère des finances de 2006 , on trouve le tableau suivant issu d’un document européen :

Ce tableau donne clairement deux informations capitales :

- Le stockage déplété ou en aquifère est le moins onéreux à l’usage, mais nécessite plus de capitaux. Peu d’entreprises sont capables de les créer.

- Le stockage en cavités salines et de GNL nécessite moins d’investissements,mais revient beaucoup plus cher à l’utilisation.

Le problème des infrastructures du gaz semble être d’une autre nature. C’est le transport qui pose problème. Le manque de capacité de transport rend, parfois, problématique l’alimentation des CCG (Centrale électrique de Cogénération au Gaz). Leur fonctionnement coïncide avec les pics de consommation. Le gaz qui arrive à Foz passe par chez nous pour monter à Paris. Le grand détour est dû à la saturation du gazoduc de la vallée du Rhône. Un accroissement de sa capacité est envisagé. De la même manière, il est envisagé l’accroissement des capacités de transport autour des stockages landais:

- Tronçon Girland entre Lussagnet et Captieux (Artère de Guyenne)

- Tronçon Artère du Béarn entre Lacq et Lussagnet

- Tronçon Euskadour entre Arcangues et Coudures

Le débat public pour le premier tronçon (Girland) devrait avoir lieu début 2012.

Rappelons également que la consommation du gaz est essentiellement dans le chauffage pour près de 60%. La transformation du gaz en électricité ne représente que 2% du gaz consommé, et ne serait au mieux que de 3 voir 4 % en 2020 si l’on en croit le gouvernement. 15,4 millions de logements en France ne sont pas isolés, et 3,4 millions de ces logements sont en chauffage électrique. Un plan important d’isolation et d’économie d’énergie est en place. Une petite économie sur le chauffage, c’est une grosse disponibilité supplémentaire pour l’électricité par le gaz.

Le besoin exprimé par EDF de stockage dans les Landes pour alimenter des centrales électriques au gaz est incompréhensible. Nous connaissons déjà le nombre et la localisation des centrales présentes et futures de CCG. Aucune n’est en fonctionnement ou en projet d’ici 2020 dans le grand Sud Ouest. Et selon le gouvernement, il n’en serait pas construite de nouvelle au delà. L’intérêt d’un débit instantané rapide, que nous avons vu illusoire, est donc encore une fois incompréhensible face à l’éloignement et à la présence de stockages existants à

proximité des CCG prévues ou en fonction.

Économisons l’énergie, et nous aurons besoin de moins stocker, nous risquons même d’avoir des stockages inutiles.

A moins qu’un peu de spéculation ne passe par là.

Roland Legros - 11 décembre 2011