Depuis le débat public de Soustons, j’ai participé aux différents rendez-vous avec attention, avec intérêt car je suis originaire de ce pays des Landes de Gascogne.

Nombre de personnes pensent que seul l’impact économique sur notre région peut justifier le choix ou l’arrêt de ce projet en regard du sacrifice consenti en terme de dégradation de l’environnement.

Du point de vue économique, je ne trouve que des désavantages liés à ce projet de stockage de gaz.

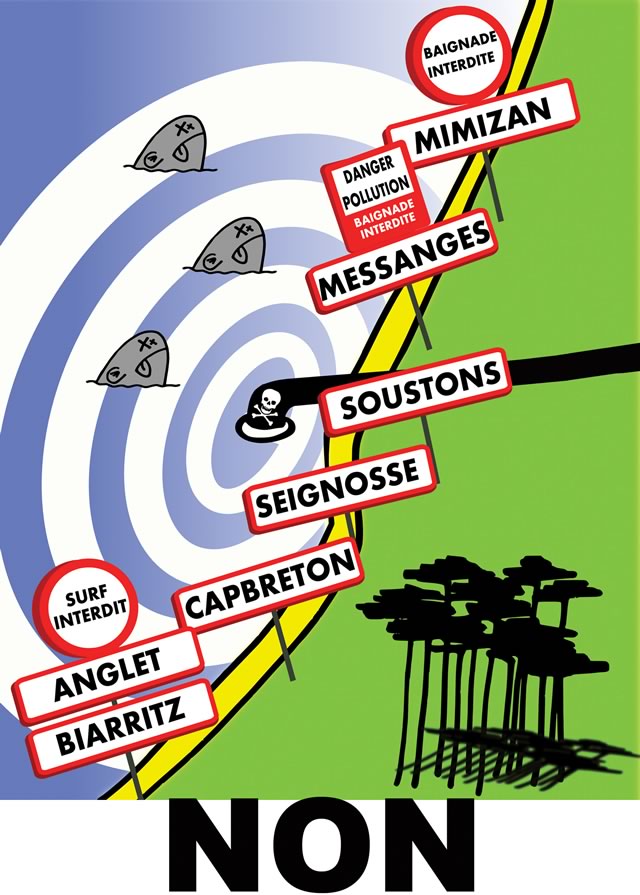

Bien qu’ayant centré l’analyse sur le littoral, les trois parties peuvent aussi s’interpréter spatialement sur les grands territoires impactés par ce projet:

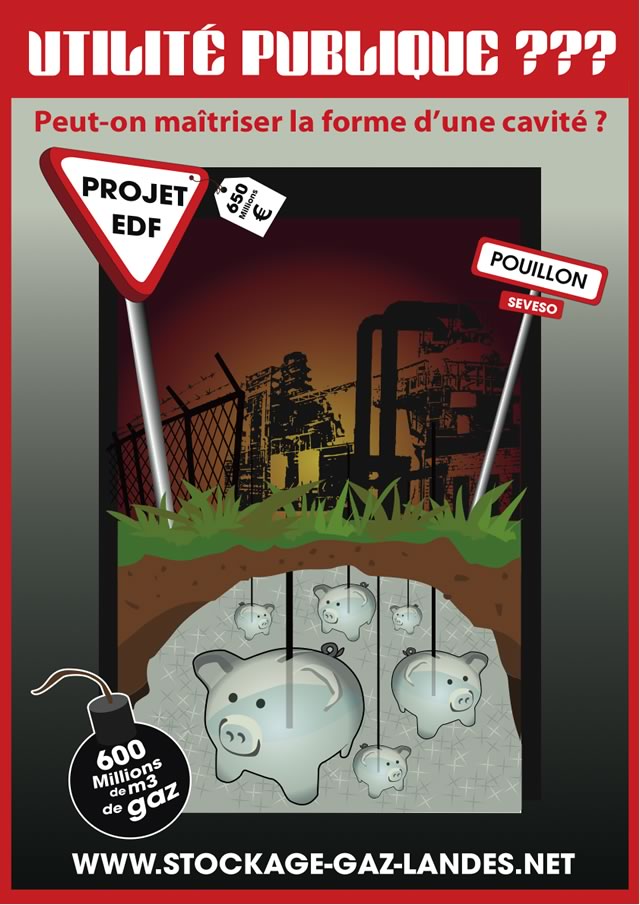

- le site Séveso non loin de Dax est une bombe à retardement pour le tourisme lié au thermalisme,

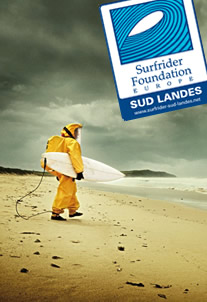

- le saumoduc polluant l’eau potable et saignant la nature hypothèque le tourisme sur le littoral,

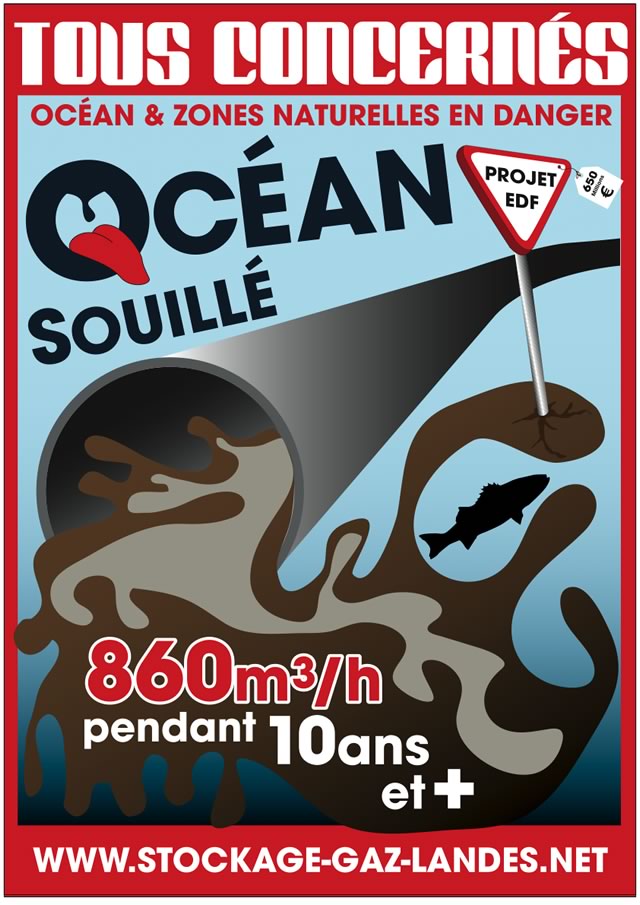

- le rejet de saumure en mer tue le tourisme et les activités maritimes et nuit à l’équilibre terre-mer.

1 – Tourisme et sites Seveso :

UN LIEN CERTAIN EXISTE ENTRE PRESENCE D’UN SITE SEVESO, DENSIFICATION DE LA POPULATION, DIMINUTION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE (environ 12,5 %)

Les risques industriels liés à la présence de sites classés Séveso sont importants sur le littoral métropolitain :

- 11,5 % des sites Séveso métropolitains sont situés dans des communes littorales (4 % du territoire)

- 6 des 10 communes métropolitaines ayant au moins 5 sites Séveso sont situées sur le littoral.

Les secteurs littoraux les plus concernés par la présence de sites Séveso sont le littoral du Nord, l’estuaire de la Seine et le littoral de Fos sur Mer à Marseille

- Les communes littorales Séveso ont une densité de population très forte (850 personnes/km2) et prés de 2,1 millions de personnes habitent dans une commune ayant au moins un site Séveso (36,2 % de la population littorale.

Les communes littorales ayant au moins un site Séveso sur leur territoire ont une capacité moyenne d’accueil touristique de 7000 lits par commune, plus basse que la moyenne littorale de 8000 lits (chute de 12,5 %). Les populations résidentes sont très importantes en zone Séveso ce qui diminue l’attractivité touristique.

2 – Zoom sur nos communes – chiffres 2007 :

Les communes du bord de mer, concernées par le projet STOCKAGE GAZ SALIN DES LANDES, en plein boom démographique, ont une faible protection de leur territoire (NATURA 2000 ou Plan de Prévention des Risques). Leur activité touristique croissante multiplie jusqu’à 20 fois leur population (sur de courtes périodes). Le chômage proche de la moyenne nationale masque le plein emploi saisonnier. Pour l’eau potable, le bord de mer dépend de réserves souterraines… .

Sur 20 ans, Soustons voit sa population grandir (+18 %), sa capacité d’accueil de 13845 lits est plutôt résidentielle. Sa population est multipliée par 3 l’été. Seulement 8,4 % de la surface de son territoire est classé Natura 2000. Pour son approvisionnement en eau, elle est dépendante à 75% de nappes souterraines.

Les mêmes chiffres mais amplifiés sont trouvés pour Messanges: + 37 % de population, capacité d’accueil 17165 lits essentiellement en camping, population estivale multipliée par 20, à peine 2% de la surface communale classée Natura 2000, dépendance à 98 % par rapport aux eaux souterraines.

Cette portion de côte avec Vieux-Boucau entre Soustons et Messanges, Capbreton, Seignosse, Hossegor au sud, Moliets, St Girons, Contis au nord, drainent une énorme activité touristique centrée sur les produits naturels locaux : la mer, le soleil, la nature, les produits du terroir. Les 3 communes Soustons-Vieux Boucau-Messanges représentent 0,6 % de la capacité d’accueil des communes du littoral Français.

3 - Le littoral une richesse menacée :

L’homme une menace pour l’homme : la mer rend des services de plus en plus difficilement. Les hommes au service de l’homme : la loi cadre directive sur l’eau applicable à partir de 2015.

En métropole comme en outre mer, le littoral est l’une des partie du territoire français qui a connu sur 20 ans les évolutions les plus rapides et les plus significatives. Plus que tout autre espace du territoire national, le littoral, bénéficiant d’une biodiversité unique en termes de faune et de flore, est affecté par de profondes mutations d’une ampleur et d’une diversité inégalées :

- une attractivité résidentielle, économique et touristique qui fait écho à la « maritimisation » des activités humaines mondiales

- une pression démographique sans cesse plus forte (+ 3,4 millions d’habitants dans les départements littoraux dans 30 ans)

- une artificialisation croissante

- une dégradation des espaces naturels et agricoles

- des menaces aggravées par les changements climatiques

Les communes littorales sont riches. Celles de la façade atlantiques pèsent 25% des emplois salariés privés. Elles enregistrent en 20 ans une croissance des populations et de l’emploi : 19% par exemple dans le secteur du commerce et des services soit + 72 000 emplois ! La « valeur » consommée par ces activités côtières est marchande (poissons, crustacés, …) ou de « non usage » (richesse patrimoniale des paysages ou des savoirs faire). 570 millions d’euro par exemple est la « valeur » estimée de la pointe du Raz. De plus, le lien est établie entre développement économique durable et maintien de la diversité biologique marine ou terrestre. Les espaces naturels (36 % de la surface des communes littorales, 97 % des marais maritimes) représentent une richesse écologique (et donc économique) inestimable et spécifique.

Mais les communes littorales sont fragiles et menacées. Depuis 20 ans, les dégradations sont contenues par l’application de la loi littorale (ex : zones NATURA 2000), mais sont pour la plupart irréversibles : réduction des surfaces naturelles, pollutions chroniques, … bétonnage !

Trois services sont particulièrement sensibles à la perte régionale de biodiversité ; le maintien de pêcheries viables, la disponibilité d’habitats nurseries et les capacités de filtration et de dépollution. Dans les systèmes analysés, la qualité de l’eau s’est dégradée, entrainant une surmortalité chez les poissons, des inondations côtières, la fermeture des plages et les interdictions de consommation de coquillages…

Ces dégradations de service rendus par la mer, constatées lors de catastrophes naturelles (tempêtes, fortes précipitations) ou humaines (Amoco cadiz, Erika) font prendre conscience des menaces sur ce patrimoine : l’INRA a évalué à plusieurs centaines de millions d’euro le coût du préjudice écologique lié au seul naufrage de l’Erika.

Le changement climatique avéré vient apporter une pression supplémentaire maritime (évolution des écosystèmes par élévation de la température) et terrestre (submersions localisées, dévastation du massif forestier, envasement des estuaires et lagunes côtières, érosion des dunes).

Mais le cadre juridique évolue et pas seulement suite aux catastrophes humaines ou naturelles. Par exemple, la directive 2000/60/CE 23 octobre 2000 ou directive cadre sur l’eau (DCE) est une des lois utilisable par le Conseil National du Littoral contre tout projet invasif tel le projet de stockage de gaz. Elle vise à atteindre en 2015 le bon état écologique et chimique de l’ensemble des masses d’eau, notamment les eaux côtières et de transition, qui y sont définies. La directive a été transposée en droit français par la loi N°2004-338 du 21 avril 2004.

Jean-Michel Moresmau – Soustons le 7 février 2012 :